2011「関西・大阪を讃える――そして刊行を祝す」再掲03

「身体の現代」計画補足・785

立岩 真也 2022

784 < / >

786

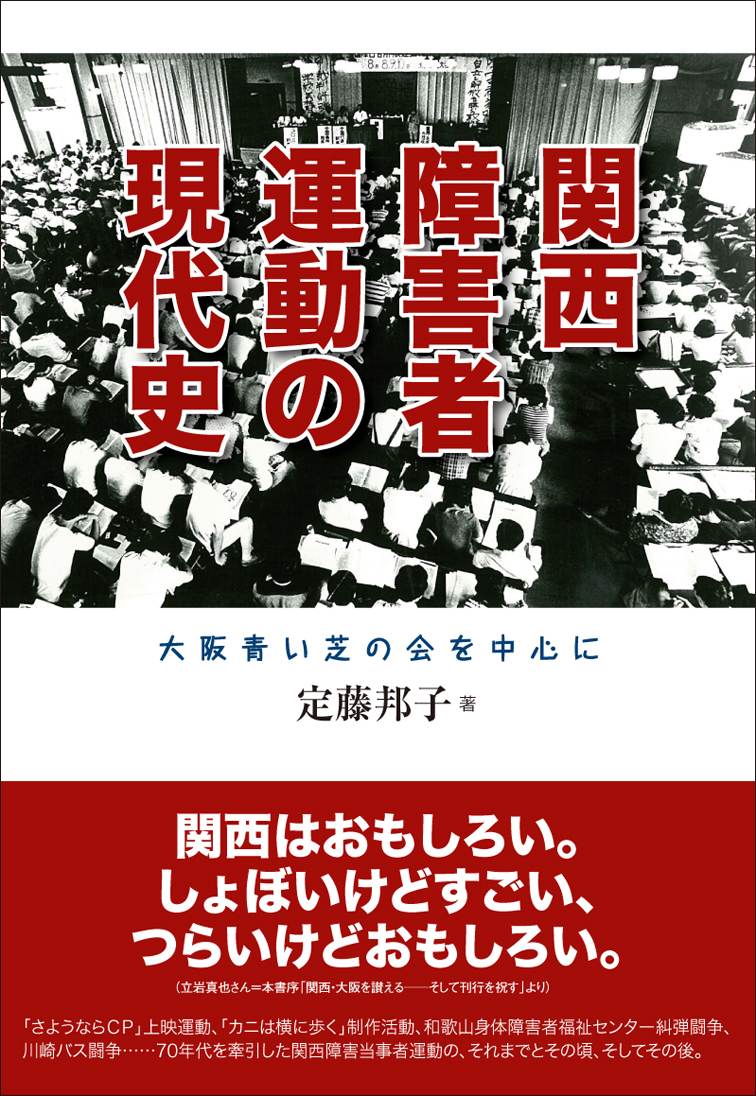

■定藤邦子『関西障害者運動の現代史――大阪青い芝を中心に』,生活書院,pp.3-9

http://www.arsvi.com/b2010/1103sk.htm

に収録されている

■2011/03/31 「関西・大阪を讃える――そして刊行を祝す」,定藤[2011:3-9]

を断続的に再掲していきます。本買ってくださいませ。

そしたら定藤さんがやってきた。定藤さんは、二〇〇四年に私の勤め先である立命館大学大学院先端総合学術研究科(同じ大学の大学院の政策科学研究科の修士課程を終わられた後)に入学され、二〇一〇年度に博士論文を提出された。この本はその論文がもとになっている。定藤さんががなぜその論文を、そしてこの本を書かれたのか、そのことは序章に書かれている。

私はその定藤さんの指導教員の一人ということになるのだが、言ってきたことはただ一つのことだった。「もっと詳しく」「もっとたくさん」調べて書いてくださいということだけだった。「なんにも考えなくてよいです」とさえ言った、と思う。もちろんここに考えてよいことはたくさんある。ただ、そのことをこれから人々がしていくためにも、まず人が知らないこと、おぼろげにしか記憶していないことを書いてくださいと、それだけ言い続けてきたと思う。すべての本が、例えば「自立生活」とかについてひととおりのことを言わなければならないと私はまったく思わない。それは幾度も書かれてきたし、それに加えることが特別になければ、それはそれでよい。

そうして定藤さんが書かれている間に、ようやくと言うべきか、本が幾つか出されもした。この書でも紹介されている山下幸子さんの『「健常」であることを見つめる―一九七〇年代障害当事者/健全者運動から』(二〇〇八、生活書院)がある(山下さんには定藤さんの博士論文の外部審査員も務めていただいた)。そして昨年は角岡伸彦さんの『カニは横に歩く――自立障害者たちの半世紀』(二〇一〇、講談社)が出された。前者は主に「ゴリラ」の人たちの話で、後者は主に兵庫の人たちの話である。併せて読んでいただけたらと思う。そしてこの本とほぼ同時に同じ生活書院刊で、渡邉琢さんの『介助者たちはどう生きていくのか――障害者の地域自立生活と介助という営み』が出された。この定藤さんの本に書かれていることから、さらにその周りに何が起こったのか、そしてそれらをどう考えていこうか、何が先にあるのか、あるいはあるべきなのか、知ったり考えたりするためにとてもよい本だと思う。できればまとめて続けて全部読んでください。

[広告]

◆立岩 真也 2020/11/11 「私たちはそういうことにあまり慣れてないのだが」,DPI日本会議,ご寄付、ご支援について

◆立岩 真也 2021/03/10 『介助の仕事――街で暮らす/を支える』,ちくま新書,筑摩書房,238p.

生存学研究センターのフェイスブックにあるこの文章と同じものは

http://www.arsvi.com/ts/20222785.htm

にもある。